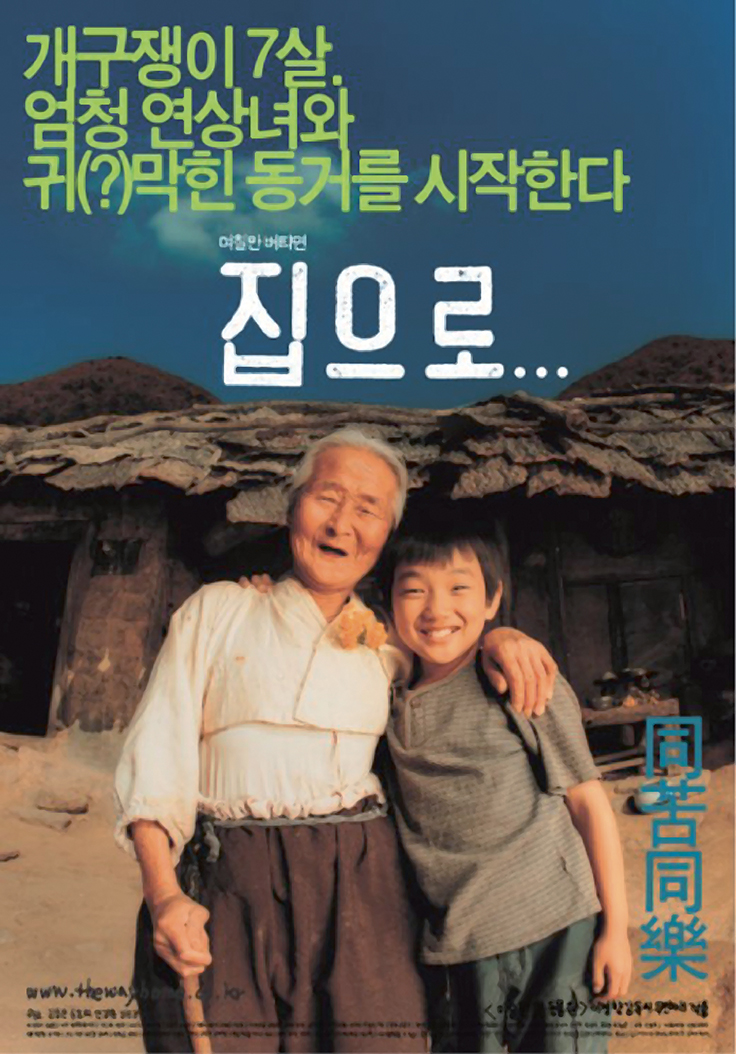

Sinossi:

Durante le vacanze, il piccolo Sang-woo, sette anni, viene affidato dalla madre alla nonna settantasettenne, che vive in un piccolo e remoto villaggio montano. Il bambino, abituato agli agi e alla modernità della metropoli Seoul, fatica ad adattarsi alla vita in campagna e reagisce in maniera sprezzante alle tenere attenzioni della nonnina, che ci sente male e non parla. Poco a poco, però, Sang-woo inizia ad accettare questa realtà differente e a contraccambiare sinceramente l’affetto della nonna.

Recensione Film:

“Furbo” è un termine che spesso si impiega parlando di film che sembrano studiatamente far leva sui sentimenti dello spettatore per coinvolgerlo, commuoverlo, violentalo. E la furbizia è forse una delle cose più irritanti: suggerisce pianificazioni a tavolino, lascia intuire calcoli ed effetti studiati, insomma quanto di più distante ci possa essere dalla sincerità e dalla schiettezza del mettere in immagini una storia, un mondo, un’emozione.

La prima sensazione con la quale si esce da The Way Home... è che sia, per l’appunto, un film furbo: come non sospettare un calcolo dietro a questa storia zuccherosa di un bimbo di città che, lasciato qualche settimana dalla nonna muta e piegata dagli anni, dagli acciacchi e dalla fatica, scopre un mondo di valori che la vita di città non gli ha mai saputo insegnare? Come non pensare ad un cinico team di specialisti della produzione di lacrimucce sintetiche di fronte a una storia così? Come non irritarsi di fronte a un buonismo ruralista di tal fatta?

Eppure c’è in The Way Home... qualcosa che colpisce in positivo e che stempera il negativo giudizio iniziale: il senso della misura. Lee Jeong-hyang, giovane regista già autrice di Art Museum By the Zoo, sembra sapersi fermare sempre in tempo: prima di affondare nelle sabbie mobili del melenso, prima di inciampare nei trabocchetti che il soggetto le mette davanti ad ogni pié sospinto, prima di esagerare insomma.

Aiuta certo la scelta di una vecchia muta come protagonista, ma sta nella bravura della giovane regista la capacità di appoggiare il film sui ritmi della vecchina, di dargli quella stessa andatura cocciuta e fragile della sua protagonista. E sono tutti suoi il pudore con il quale fa crescere il rapporto fra la nonna e il nipote, la delicatezza con cui ci racconta di come accanto allo sfacelo della modernità sopravvivano, forse non per molto, i testimoni delle radici d’un mondo pre-industriale fatto di dignità, fatica e pazienza. E così il film lievita: la piccola storia di Sang-woo e di sua nonna riesce a farsi specchio di un paese e di una cultura che vive con malessere l’occidentalizzazione (globalizzazione-americanizzazione) delle sue città, che mal digerisce la frattura che ormai non può fare a meno di riconoscere fra i giovani e gli anziani, un paese insomma che non riesce a mandar giù come un bicchiere d’acqua fresca la colonizzazione nordamericana.

E il film propone un’ipotesi, una strada (the way home?), una possibilità di ricomposizione di questa frattura. Una possibilità che nasce dalla constatazione del fallimento del modello urbano (la madre lascia il piccolo alla nonna perché non è in grado di tenerlo con sé a causa di una serie di disavventure economiche e sentimentali) e sul riconoscimento dell’inadeguatezza di questo modello, nonché della sua sostanziale incongruità con quanto di sostanziale c’è nei valori fondanti della cultura coreana.

Un invito a riscoprire le radici, a non lasciarsi abbagliare dalle luci del consumismo, a non dimenticare la storia, la dignità, il rispetto. A ritrovare la strada. Una “morale della favola” da quattro soldi? Può darsi. Se non fosse che gli spettatori coreani, che hanno fatto di The Way Home... il campione d’incassi dell’anno, sembrano prenderla sul serio.