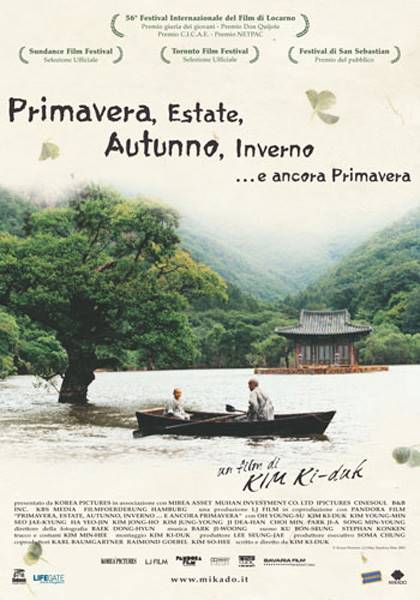

Recensione Film:

Abbandonato, neonato, alle cure di un saggio eremita buddista, un giovane monaco vive fino alla tarda adolescenza con l’anziano maestro in una casa galleggiante al centro di un lago, nel centro di una catena montuosa, che pare il centro del mondo. La scoperta dell’amore fisico con una coetanea, affidata al maestro per curare uno stato depressivo, lo porterà ad abbandonare il lago, per tornare, trentenne uxoricida, braccato da due poliziotti che lo spediranno in carcere per dieci anni. Il ritorno definitivo vedrà l’uomo sostituirsi al maestro deceduto, diventare a sua volta maestro e padre “adottivo” di un neonato abbandonato dalla madre. Le quattro stagioni dividono il film e rappresentano quattro momenti significativi della vita del giovane di cui non ci viene rivelato il nome: bambino a sei anni (Primavera), adolescente sconvolto dalla scoperta del sesso a diciotto (Estate), assassino per gelosia a trenta (Autunno), quarantenne maturo e nuovo “padrone” del lago (Inverno). La nuova primavera lo vedrà, ormai anziano, ripercorrere la strada e gli insegnamenti che furono del suo vecchio mentore.

Semplice. E invece Kim Ki-duk, lontano dalla violenza esplicita dei precedenti lavori, intrisi di pessimismo, dove uomini e donne paiono cercare un punto di contatto solo attraverso pratiche coercitive di possesso, porta adesso nel suo cinema una nuova dimensione esistenziale. La vita come percorso iniziatico, dove il proprio essere al mondo è il racconto di ciò che siamo stati e siamo nel presente, messo al servizio di chi incrocia i nostri passi. Solo così acquistano senso i tanti accidenti che caratterizzano il cammino di un individuo: anche gli atti più brutali, che in altri film sembravano finalizzati a soddisfare un riconoscimento sociale quale bisogno primario, ovvero: sento di esistere perché esisto per qualcun altro che Deve accettarmi. La differenza sostanziale in Primavera sta nel confinare l’istintività bestiale, che pare a volte impossessarsi delle relazioni tra i maledetti di Kim Ki-duk, decisamente fuori campo (l’occhio del regista non abbandona mai il lago, per questo davvero centro del mondo).

Se l’insegnamento del maestro (in-signare, lasciare un segno) è soprattutto educare (e-ducere, togliere) attraverso un processo di sottrazione degli impulsi distruttivi (alla lunga autodistruttivi) dell’uomo in erba, allora si giustifica la scelta di isolare alcuni momenti esemplari nel rapporto maestro/discepolo, elidendo coraggiosamente tutto quel che avviene nel mondo degli “altri” uomini, al di là della porta in legno immersa nell’acqua a delimitare simbolicamente lo spazio del sacro.

Le leggi che governano il tempio (casa/zattera/lago), inteso come ambiente che a tratti percepiamo chiuso, non sono diverse dall’esterno, inteso come tutto ciò che si sviluppa al di là della conca. Semplicemente sono ridotte all’essenzialità. Il vecchio nell’impartire i suoi insegnamenti non limita mai la libertà del suo discepolo. Lo invita anzi, attraverso atti simbolici, ad una riflessione profonda che possa permettergli di comprendere se stesso e il creato come universi analoghi. Quando a Primavera il piccolo tortura un pesce, un ranocchio e una serpe, legandovi sul dorso un sassolino e mutando così il rapporto d’equilibrio che quelle creature avevano con il mondo, il maestro farà altrettanto con lui, invitandolo poi a liberare le sue piccole vittime. L’allegria sadica iniziale lascerà il posto alla disperazione di fronte al pesce e al serpente morti e allora il sassolino, dirà il maestro, non potrà che rimanere per sempre nel suo cuore. E proprio la pietra, elemento simbolico anche nella nostra cultura (filosofica e religiosa), pare crescere nel giovane, condizionandone le scelte di vita, verso un percorso che affonda nella materialità, e rinunciando, di conseguenza, a quell’adesione partecipe a tutte le cose, che dovrebbe restituire all’uomo la propria essenza spirituale nel cammino verso la Perfezione.

Eppure pare inevitabile conoscere se stessi passando come Siddharta dalle esperienze umane-troppo-umane, quasi fossero il terreno fertile (e non l’abisso) su cui far germogliare i fiori migliori. Per questo bisognerà dimenticare il maestro, confutarne gli insegnamenti con pratiche di vita scellerate, arrivando ad uccidere un altro essere umano, come aveva sottratto la vita anni prima al pesce e al serpente. Solo quando il sassolino diventa un macigno, l’uomo ritrova il maestro in sé, e a lui si sostituirà dopo aver scontato la pena inflittagli dalle leggi dell’uomo.

Kim Ki-duk mette in scena con delicatezza e sobrietà un cammino di ascesi fuori dagli schemi, vicino alla parabola evangelica del figliol prodigo e al tempo stesso pregno di cultura buddista (il maestro infatti manca di qualsiasi connotazione divina). La nuova primavera, anzi, ci restituisce l’uomo rinnovato dopo il calvario, a sua volta maestro di un bambino abbandonato che ha le stesse fattezze di lui quando era bambino: a chiudere un cerchio che identifica le vite di due uomini che avevamo creduto diversi.

È proprio in questa chiusura che riconosciamo non solo l’originalità della vita del monaco, ma anche del racconto intero. Dopo uno sviluppo rettilineo che presuppone una concezione del tempo pure rettilinea, così vicina alla percezione occidentale, l’avvitamento improvviso nel finale, a informare al contrario di un tempo circolare, equivale ad un’esplosione, in cui si spezzano le logiche su cui si era costruita la vicenda, ma dove si precisa il senso del film.

La parabola di Kim Ki-duk diventa allora esemplare. Il monaco, che vive su una chiatta non ancorata, su una superficie mobile, in simbiosi con la natura, in perfetto equilibrio, fu uomo meschino che per un certo tempo abbandonò la Via della Perfezione per i miraggi della materia grezza che ne ricopre la lucentezza.